医療と創造性が出会う場で考えたこと 〜CIM主催ラスベガスシンポジウムでの小泉英明氏との会話から〜

はじめに

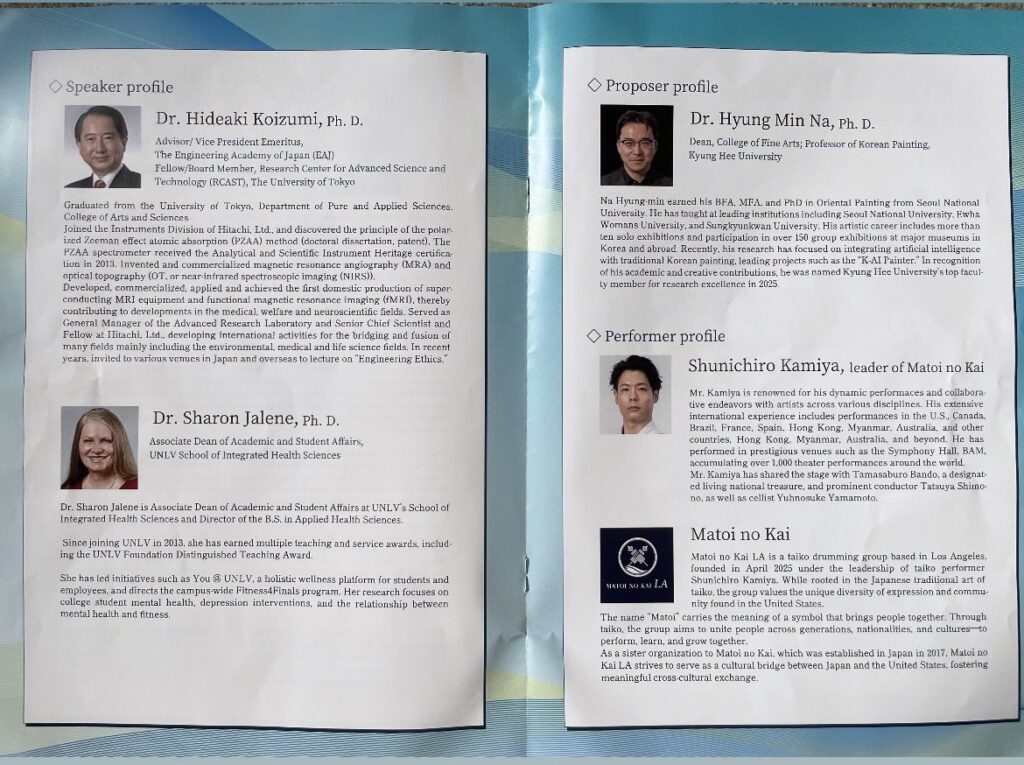

この度、「Creative Internationals Medical(CIM)」の皆様のご招待を受け、ラスベガスで開催された「医療と創造性及び世界平和シンポジウム〜医療と青少年教育:医療倫理と青少年の健全育成〜」にて、2年連続で演奏させていただきました。

CIMが主催するこのシンポジウムは、すでに20回以上開催されており、これまでにも解剖学者・養老孟司氏、日本小児科学会元会長・高橋孝雄氏など、学術界を代表する先生方が登壇されています。

恐れ多くも、私は和太鼓奏者として、講演やパネルディスカッション、そして演奏で7回ほどお招きいただきました。今回もまた貴重な経験をいただきましたこと、心から感謝申し上げます。

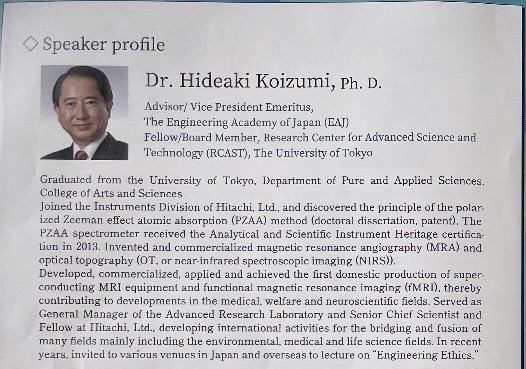

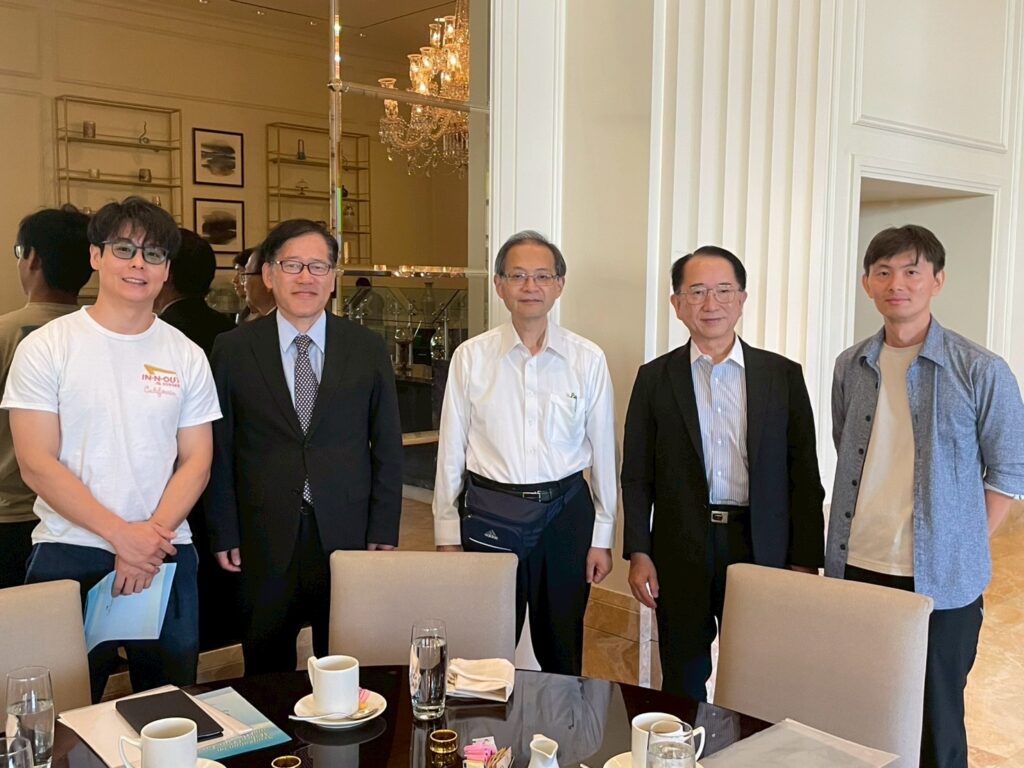

特筆すべきは、今回のシンポジウムで、日立製作所名誉フェローであり脳神経科学者の 小泉英明先生 と3日間にわたり濃密な時間を過ごさせていただいたことです。食事も観光も講演もご一緒し、まさに「宝石のような言葉の数々」を直接受け取ることができました。

さらに、この舞台は2025年4月に立ち上げた私の新プロジェクト「Matoi No Kai LA」の初舞台でもありました。太鼓を通じて、素晴らしい方々と出会えること、そのご縁が国際的な舞台にまでつながることを、深く実感しました。主催者のCIMの皆様、小泉先生、現地スタッフの皆様、そしてMatoi LAの仲間に心から御礼申し上げます。

下記の文章は、先生方から教えていただいたことを、自分なりに解釈をしたものになります。

小泉英明氏 プロフィール

- 1947年生まれ。工学博士。

- 元・日立製作所フェロー、現・日立製作所名誉フェロー。

- 専門は脳神経科学、人工知能、情報工学。

- 内閣府や科学技術会議の委員を歴任し、科学技術政策や倫理の分野に貢献。

- ダライ・ラマ14世との国際対談をはじめ、宗教・哲学・科学の統合的研究にも取り組む。

(参考:Wikipedia、公益財団法人 佐野国際文化育英財団)

小泉先生は、日本を代表する脳神経科学者であり、日立製作所の名誉フェローを務められています。人工知能、ブレインマシンインターフェース、脳科学と情報技術の融合などに関する研究で知られ、国際的にも高い評価を受けています。

1. 学問と社会を結ぶ「統合の時代」へ

小泉先生や医療、教育関係者の方々とお話をさせていただく中で、一つの興味深い話が出てきました。現地ラスベガスにて東洋医学の実践をされている関根先生から、東洋医学と西洋医学の人体の見方やアプローチの違い、についてです。そしてこれからの時代は「統合の時代」に向かっているという内容でした。

西洋の学問は「細分化」を基本とし、個別の研究を突き詰めていくことに価値を見出してきました。その背景のひとつには、ユダヤ教に代表される一神教的な世界観や、一神教が誕生した地域での生活環境が関係するかもしれないという仮説でした。ユダヤ教が誕生した地域は、暑さと渇きにより、「生きるか死ぬか」という厳しい環境下で究極の二択が常に脳裏によぎる状態で生活をし、救いの神である唯一神の宗教が起こり、徹底的にどれか一つに決める感覚が育ち、一方で東洋は恵まれた自然環境である地域が多く、多くの自然からの恩恵を受け、一つに選ぶ必要がなく、むしろ全てのものに神は宿るという選択肢を選ぶことができたのではないかと思います。「八百万の神」に象徴されるように、多様性を前提とした「全体を見る」思想を育んできました。

細分化と全体視点、この両方をどう結びつけて活かすか。これこそが、現代の学問や医療、教育における課題であると先生方は仰っていました。

両者は対立するものではなく、これからは両方を組み合わせていくことが不可欠だといいます。

対比のまとめ(表)

| 視点 | 西洋 | 東洋 |

| 思想的背景 | 一神教(ユダヤ教など) | 八百万の神 |

| アプローチ | 細分化・分析 | 全体性・調和 |

| 強み | 精密な技術 | 多様性と包摂 |

この「統合的な視点」は、医療や学問だけでなく、芸術や教育にも重要な示唆を与えるものだと感じました。

また、小泉先生とのお話の中で、古代日本と古代ユダヤ教についてのお話も伺い、現在私が取り組んでいる旧約聖書をもとに演出している「ジッグラト」や「ツァディク」が、太鼓で表現することが実は核心をついていることも、理解できました。

神谷俊一郎演出作品

「〜ジックラト〜ZIQQURAT」

旧約聖書バベルの塔を題材に人類最初の英雄「ニムロド」を通して、人類の力強さと欲深さを太鼓と演劇で表現。

「〜ツァディク〜TZADDIK〜」

旧約聖書カインとアベルを題材に、兄弟殺しの話を通して兄カインの心情を太鼓と演劇で表現。

八百万の思想は、近くで見たら個別なものを、俯瞰して見たら一つの大きな塊となっています。人と人もきっと、時には個別に寄り添い、時には大きな流れを俯瞰する。まるで宇宙のように、偶然か必然か、全ての物質が完璧なバランスを維持し、この世界が形成されているように、思いやりと共感をもってコミュニティを形成することが大切なのかもしれません。思想や地域は関係なく、日常生活で、俯瞰して物事もみることが大切なのかもしれない。

小泉先生との最初の話で感じたことでした。

2. 倫理とは「思いやり」と「共感」

小泉先生は「倫理=思いやり・共感」だと仰っていました。人間は一人で答えを出せないとき、自然とコミュニティを作り、他者と協力しながら答えを探す存在です。

これは人間の神経細胞の働きにも似ています。一つの神経細胞だけでは情報処理が間に合わず十分に機能しないため、多くの細胞が役割分担しながら統合して「答え」を導く。社会もまた、同じ原理で動いていると教わりました。コミュニティを形成することは、決して思想だけではなく、生物学に見ても、ごく自然なことであると教わりました。そのため、人間一人では答えが見つからない時、コミュニティを形成してひとつの「答え」を見つけにいくそうです。ただ現実世界のコミュニティは「他者」との円滑の関係が必須のため、自身の細胞のようにワガママが効きません。ここで必要なのが「思いやり」と「共感」になる。そしてそれが、倫理というものに繋がってくると、、、。

また、コミュニティには、現時点での「目標」が必要なのだと思います。「思いやり」と「共感」を持った上で現時点での「答えや目標」を掲げると、人間一人では到底成し得なかったことを達成できる可能性が出てきます。

私が主宰する”まといの会”は愛知県を中心に東は埼玉、西は大阪まで現在約35名のメンバーで活動をしています。普段は別々の地域や団体で活動をしていますが、故郷を大切にしながらも、団体の垣根を超えてより一層の成長を求めて活動をしています。全国各地での演奏や、2025年にはLAに兄弟団体も立ち上がり、2026年には海外公演も予定されています。

太鼓コミュニティ「まといの会」

HP→https://www.shun-matoinokai.com/matoinokai/

3. 心の論理と和太鼓の原点

小泉先生はダライ・ラマ14世との対話で倫理について問いかけてみたら、「ウォームハーテッドネス(Warm-Heartedness)=倫理」という言葉を聞いたそうです。これは「相手の立場になって感じる能力」を論理的に説明したものだと思います。胎内に居るときは母親と一体であり、他者のことを気にかける必要もなく、心地よい体温の中守られている安心感に包み込まれていますが、体外に出て初めて個人となり、他者に出会い、社会に触れます。そして自我が芽生えるとともに、幼少期ながらどのようにしたら相手が喜び怒るのか学んでいきます。この学びが「思いやり」の原点になってきます。良い面ばかりではなく、この思いやりという感情と行動は、逆手にとって考えると、他者からのストレスから逃れる方法でもあると言えます。

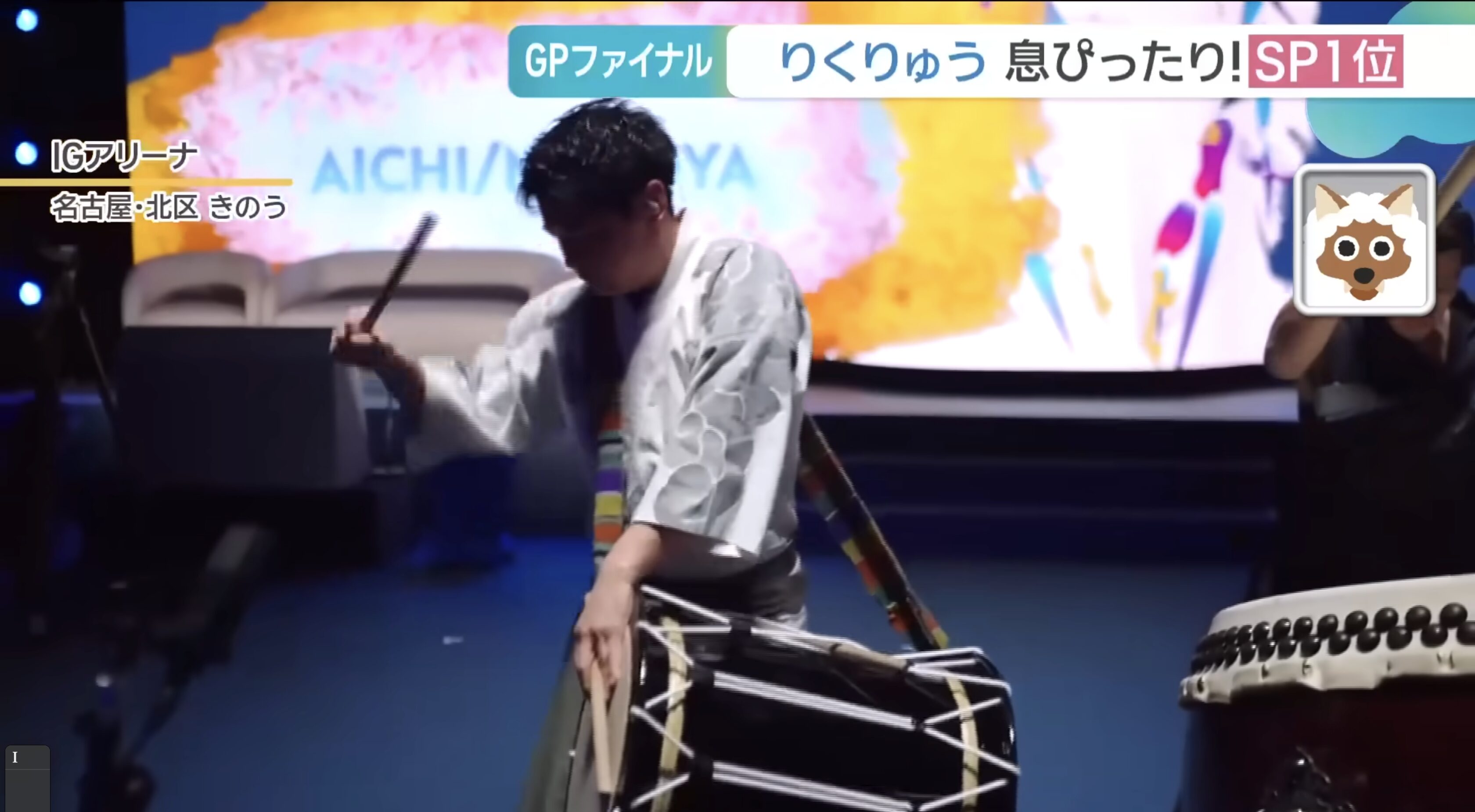

ここからは個人的な考え方ですが、ストレスだらけの現代社会に対して和太鼓がどんな役に立てるのか考えたとき、ヒントがある気がしました。和太鼓の音は母親の胎内で聴く鼓動に近い周波数を持つといわれます。人間が「他者と出会う前の安心感」に触れるような体験を与えられるのが太鼓の音です。まさに胎内にいた時の「安心感」と、体外に出て現実社会を生き抜くために必要な「思いやり」を同時に体感できる芸術であると思いました。

4. 太鼓の存在理由を考える

なぜ私は太鼓を叩き続けるのか。小泉先生との会話の中で改めて感じたのは、先にも記述したように、太鼓は単なる音楽ではなく、太鼓には「人間の原点(安心感)を思い出させる力」があることと「己と社会を再び結びつける(思いやり)装置」であること。その原点を大切に今後も様々な舞台を演出し、コミュニティ活動を行っていきたいと思っています。

今回の旅も多くの学びをいただきました。その中で一番大きかったことは「ロジカルに根拠をもって考えること」です。私はどうしても今までの実体験をもとに感覚で得ることが多く、活動の道中でお会いする各分野のトップの先生方とお話をする際に、先生方が言語化されていることを自然と自身の活動の中でやってきていることも強く理解をしておりました。ですが、実体験だけではなく、きちんと学術的な根拠をもって、ロジカルに後付けでいいので、自身の活動を振り返る大切さに気づきました。これからももっともっとアカデミックに、また実体験をベースに活動を行う大切さに気づきました。

5. 子どもと芸術教育の未来

小泉先生は、子どもたちが手を動かし、体を動かし、芸術に触れることの重要性を強調されました。

1、手先を使うこと → 脳の発達を促進

2、音楽や芸術に触れること → 発想力・協調性を育成

3、論理的に説明できる教育プログラム → 社会に広く受け入れられる

1と2は、故郷の大人の方たちが子供たちにしてくれたこと、そのままでした。3の部分を私なりに取り入れて、次の世代のために新たな企画を考えております。根拠を改めて科学的に裏付けていただいたように感じます。

小泉先生は、文部科学省の学習指導要領にも関わっており、今回の要領改訂にもご尽力されております。

終わりに

小泉先生が語られた「統合」「倫理」「心の論理」という言葉は、太鼓という表現を通じて私が追い求めてきたものと深く響き合いました。

太鼓は単なる楽器ではなく、人間の根源的な感覚を呼び起こし、社会を再びつなぎ直す力を持っています。医療、教育、芸術という異なる領域が出会う場で、この力を改めて確信することができました。

この気づきを胸に、これからも和太鼓を通じて人と社会の未来に寄与していきたいと思います。

機会をいただいたCIMの皆様、本当にありがとうございました。

エンターテイメントの街Las Vegasで、医療教育芸術を左脳的に学び、また、一流のエンターテイメントを右脳で感じ、本当に貴重な機会でした。

最後の交流会でアドバイザーの岡田先生が「視座が高くなると周りが見えるようになる」と仰っていました。この言葉を肝に銘じ、これからも活動を続けてまいります。

全ての関係者の皆様とまたお会いできることを心から願っております。

神谷俊一郎 プロフィール

和太鼓奏者・演出家。

安城市高棚町出身。9歳のときに「高棚まつり保存会」と出会い、地域の祭りや伝統文化に親しむ。学生時代「和太鼓ユニット光」より師事する。その後、「Drum TAO」の舞台を経験し、新潟県佐渡島に拠点を置く「太鼓芸能集団 鼓童」に所属。メンバーとして国内外で演奏活動を行う。

現在は、和太鼓・篠笛をはじめとする和楽器演奏や民俗舞踊の表現活動に加え、作曲・楽曲提供、演出、教育機関向けのワークショップにも力を注ぐ。和楽器にとどまらず、多様なアーティストとのコラボレーションを積極的に行い、日本全国はもとより、アメリカ、カナダ、ブラジル、フランス、スペイン、中国、ミャンマー、オーストラリアなど世界各国で長期ツアーを展開。ボストンシンフォニーホール、BAMなどで累計1000本以上の劇場公演を経験する。

これまでに、人間国宝・坂東玉三郎氏、指揮者・下野竜也氏、演出家・宮城總氏、歌舞伎俳優・尾上菊之助氏らと共演。また、歌手AI氏の「”和と洋”全国ツアー」に和楽器奏者として参加し、全米最大のアートフェスティバル「Burning Man」では、史上初の招待和楽器奏者として緊縛師・Hajime Kinoko氏とのコラボパフォーマンスを披露するなど、多岐にわたる活動を展開している

2017年、和太鼓を中心に人々が集う場を作りたいという思いから「まといの会」を発足し、主宰。「まといあわせ vol.1~5」や「一里の太鼓」などの自主公演を成功させる。さらに、国内外での楽曲提供やワークショップを通じて、教育機関、企業のチームビルディング、介護・福祉施設などへの太鼓文化の普及にも尽力し、音楽スタジオ「太鼓天国」のプロデュースも行う。

その他の活動実績

- 2021年 世界初の太鼓革専用洗浄剤「TAIKOCARE」をプロデュース

- 2022年 バベルの塔を題材にした舞台作品「ジッグラト」を初演

- 2025年 カインとアベルを題材にした舞台作品「ツァディク」を初演。

- 受賞歴・所属

- 令和五年度 安城文化協会 文化奨励賞 受賞

- まといの会 主宰